電子カルテ情報共有 導入記

はじめに

電子カルテ情報共有の制度

医療DXは電子処方箋で終わりかと思っていたら, 最後にこんな出し物が現れました。 これはトリにふさわしく かなり手強い印象です。

厚生労働省は 昔はレセコン業者に対して あまり関心を示さなかった,ような印象がありますが, オンライン資格確認開始以降,医療機関にソフトを提供するシステムベンダを「医療デジタル化計画実践部隊」として抱え込もうとしています。

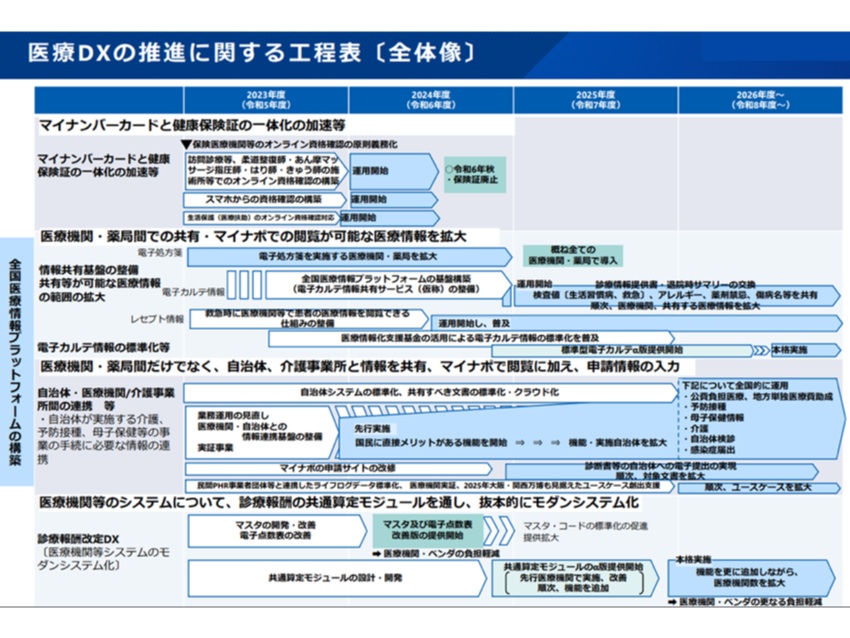

政府は、こうした医療DXの動きを加速化するために、昨年(2023年)6月2日に「医療DXの推進に関する工程表」を取りまとめました。例えば 全国の医療機関で電子カルテ情報を共有可能とする仕組みを構築し、2024年度から順次稼働していく。標準型電子カルテについて、2030年には概ねすべて医療機関での導入を目指す―などの具体的なスケジュールを示しています。

https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001140172.pdf

そのなかには「共通算定モジュール」という聞き慣れない言葉も出てきています。これは国主導のレセコン・電子カルテを意味するようです (後述)。現在, 全国の医療機関の半数程度は電子カルテが未導入になっております。 最終的には政府は医療機関の電子カルテの情報をすべて吸い上げて医療のデジタル化を完結させたいと思っているようです。そのためには 中小病院・クリニックの電子カルテ化が急務で、ここに多額の補助をつぎ込もうとしています。大手のレセコンメーカーの草刈場になって行くのでしょう. また中央のサーバ技術(ガバメントクラウド), IT関連技術 には外国、とくに米国のAmazon 等の大手企業が入り込んで、国のデジタル赤字を膨らませています.

電子カルテ情報共有 は 2025.8月から 運用開始とアナウンスされています。2024年の保険請求項目の 医療DX推進加算 は 算定要件として「電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制が整っている(経過措置 R7.9.30まで)」 という文言 が入っています。

ただ, 電子処方箋の普及も伸び悩んでいます。2025.4月の改訂では 「医療DX推進加算」の要件として,電子処方箋を外した項目も新設されましたから, 期日が迫るころには 電子カルテ情報共有も要件から外されるかもしれません.

話を 電子カルテ情報共有に戻すと電子カルテ情報共有は主に3文書6情報を中央のサーバにため込んで利用することを目指しています.この3文書6情報をデジタル化して共有, あるいは中央に吸い上げようという計画です。

(厚生労働省サイト https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001309907.pdf)

この 電子カルテ情報共有サービスに使われる 文書記載ルール(HL7)は かなり複雑です。それでも, 大手と思われる数社はすでにこの電子カルテ情報共有サービスに対応を表明しています。

https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011779

共通算定モジュール

支払基金の発表によると,

「共通算定モジュールとは、診療報酬点数と患者負担金の計算機能について、レセコンが共通で 利用できるプログラムです。支払基金では、医科• DCPのレセコンに対応した共通算定モ ジュールを開発中であり、令和8年6月に提供開始予定です。

共通製定モジュールが提供する診療報酬点数の計算では、支払基金の各種マスターと整合性を確保して、レセコンから要求された計算内容の形式的なチェックや、受付•事務点検チェッ ク、電子点数表チェックに相当するチェックを 行います。また、支払基金では、厚生労働省•国保中央会と連携して、国の公費負担医療と地方自治体 が行う地方単独医期費助成制度に対応した、患者負担金を 計算するための「国公質•地単公費マスター」も整備し,共通算定モジュールの計算機能に組み入れます。」

この共通算定モジュールは基本的にクラウド型のレセコン・電子カルテに連携して機能するということです。 将来的には,国から すべての医療事務・カルテ機能を組み込んだソフトが無償で提供されて, 医療機関は 煩わしい2年ごとの改定雑務から解放され, それを使いこなすことに専念すればいい, という時代がやってくるのではないでしょうか。...しかし政府の手のひらで転がされるようで, なんとなく素直に喜べないような気もしますが...。

(工事中)

2025.3.16 更新

No. 01